「パブリックアートとは?その定義と作品と製品の境界を解き明かす」

パブリックアートは、私たちの生活の中で都市の風景を彩り、公共空間に美と文化を届ける役割を担っています。しかし、その役割が芸術としての純粋な表現なのか、あるいは商業的な目的を持つ製品なのか、という点は時に曖昧です。この問題に焦点を当て、パブリックアートがどこまでが「作品」であり、どこからが「製品」なのかを探ることが現代において重要な課題となっています。本記事では、パブリックアートの定義とその境界線について、深く掘り下げていきます。

パブリックアートの歴史的背景とその進化

パブリックアートの概念は古代文明から始まりました。エジプトやギリシャ、ローマの時代には、公共の場に彫刻や建築物が設置され、都市のシンボルや宗教的儀式の場として機能していました。これらの作品は、単なる装飾以上に市民や訪問者に精神的、文化的な影響を与えていました。

近代に入ると、都市計画の一環としてパブリックアートが再評価され、社会問題や政治的メッセージを含む作品も登場しました。特に20世紀以降、現代アートの隆盛とともに、インスタレーションやメディアアートなど多様な形式が加わり、都市空間との対話を深める手段として進化してきました。

どこからが「作品」?どこからが「製品」?

パブリックアートを理解する上で重要なのは、芸術的価値と商業的価値のバランスです。作品が鑑賞者にとって純粋に感動や思考を促す「芸術」である場合、それは「作品」としての性質が強いと言えます。しかし、企業の広告やブランドメッセージの一環として使用される場合、その性質は「製品」に近づきます。どこにその境界線を引くべきかは、以下の要素によって異なります。

1. 制作の目的

芸術家が創作において何を目指しているかは、「作品」か「製品」かを決定する大きな要素です。純粋に自己表現や社会的なメッセージを伝える意図がある場合、それは作品性が強いと言えるでしょう。反対に、明確な商業的な目標や、特定の商品やサービスのプロモーションを目的とする場合、それは製品的な側面が増します。

2. 鑑賞者とのインタラクション

パブリックアートの大きな特徴の一つは、広く多くの人々に対して開かれていることです。特定の広告目的やメッセージを伝えたい場合、そのアートは一方的なコミュニケーションとなり、作品としての自由な解釈を許さないことが多くなります。これに対して、作品としてのパブリックアートは、鑑賞者が自由に解釈できる余地があり、多様な対話を促進します。

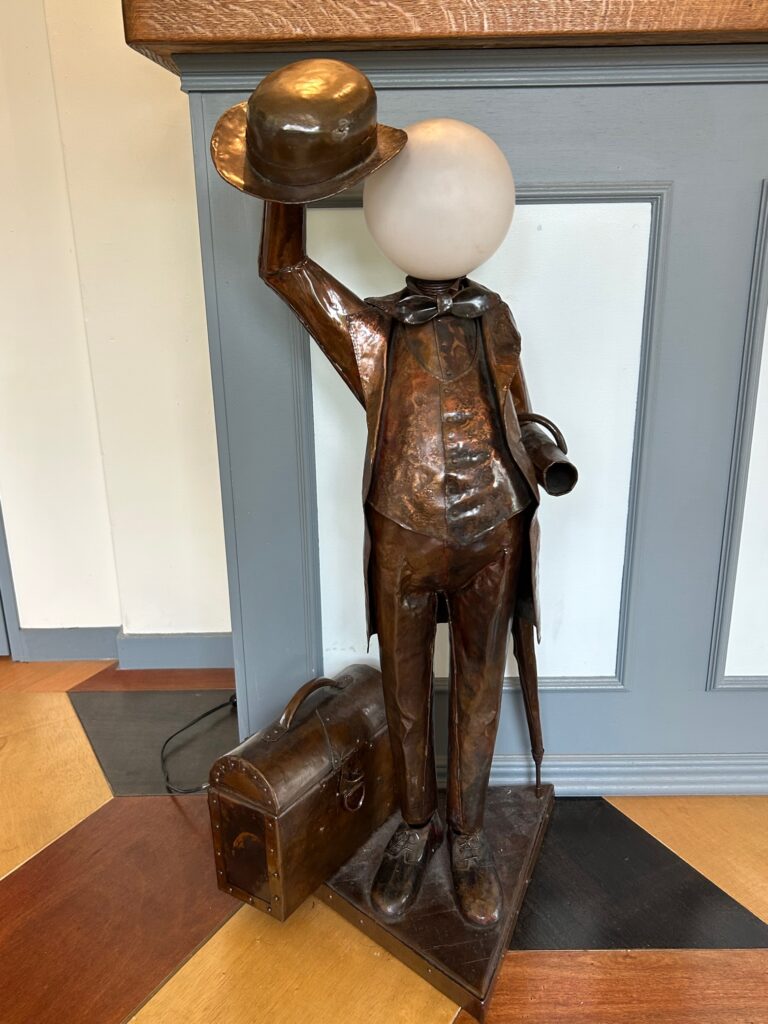

3. 制作プロセスと素材の選択

大量生産される商業製品と、アーティストが手がける一回限りのオリジナル作品の違いは、素材と制作過程に表れます。例えば、ビルボードや広告看板に使われる作品は、その製作コストや素材、反復可能性を考慮して「製品」としての要素が強くなります。一方で、アーティストが独自の素材や技術を用いて制作した作品は、「作品」としての価値がより高まります。

4. 設置場所とその意図

作品がどのような場所に設置されるかも、その性質に影響を与えます。例えば、公共公園や広場に設置されるパブリックアートは、都市美化や住民の文化的な体験を豊かにするためのものとして作品性が強いです。しかし、ショッピングモールや商業施設内に設置される場合、その作品は製品的な要素を含むことが多くなります。特に、企業やブランドと連携したアート作品は、商業目的が前面に出ることが一般的です。

商業化が進むパブリックアートの課題

近年、企業や自治体がパブリックアートに対して積極的に支援を行うことで、アーティストが作品を発表する機会が増えています。これ自体はポジティブな現象ですが、同時に商業化のリスクも伴います。スポンサーシップを受けることで、アーティストの自由な表現が制限される場合があり、結果的にアートが広告や製品としての役割にとどまる可能性があります。

特に大企業がスポンサーとなる場合、その企業のブランドイメージやマーケティング戦略に従った作品制作が求められることがあり、アーティストは妥協を強いられることもあります。これにより、パブリックアートが持つ本来の社会的、文化的な意義が失われる危険性があります。

芸術家の立場から見た「作品」と「製品」

アーティストたちは、パブリックアートを制作する際に、個人的な表現と商業的な要求の間で葛藤することが少なくありません。パブリックアートが公共空間に設置されることで、多くの人々と直接的に対話できる機会を得ますが、スポンサーの意向や社会的な制約が加わることにより、自由な表現が損なわれる場合があります。

しかし一方で、商業的なプロジェクトに参加することで、アーティストはより大規模な作品を制作する機会を得たり、広範囲な観客に自分の作品を届けることができるというメリットもあります。ここで重要なのは、アーティスト自身が作品と製品のバランスをどのように保つかという点です。

まとめ:パブリックアートの未来

パブリックアートは、その設置場所や制作目的に応じて、作品性と製品性が交錯する存在です。その境界線は一概に決めることが難しく、個々の作品ごとに異なる要素が影響します。しかし、最も重要なのは、パブリックアートが商業化の波に飲み込まれることなく、芸術としての独自性を保ち続けることです。

企業や自治体の支援を受けながらも、アーティストが自由な表現を維持し、公共空間に真の芸術的価値を提供できる環境を整えることが、これからのパブリックアートの発展に不可欠です。

パブリックアートが単なる製品として消費されるのではなく、人々に問いかけ、感動や思索を促す「作品」としてあり続けるために、私たち自身がその価値を理解し、守っていくことが求められます。

コメント